Agile Softwareentwicklung ist ein Ansatz zur Entwicklung von Software, der auf

Flexibilität und schnellem Feedback basiert.

Agile Softwareentwicklung ist ein Ansatz zur Entwicklung von Software, der auf

Flexibilität und schnellem Feedback basiert.

Im Gegensatz zu traditionellen Methoden, bei denen der Fokus auf strikten Plänen und Vorgaben liegt, zielt agile Softwareentwicklung darauf ab, schnell und flexibel auf Veränderungen zu reagieren und das Produkt stetig zu verbessern.

Was ist Agile Softwareentwicklung?

Agile Softwareentwicklung ist ein moderner Ansatz zur Planung und Umsetzung von Softwareprojekten. Statt lange im Voraus alles bis ins Detail zu planen, arbeitet ein agiles Team in kurzen, fest definierten Abschnitten – den sogenannten Iterationen oder Sprints. Diese Vorgehensweise erlaubt es, flexibel auf Änderungen zu reagieren, regelmäßig Feedback einzuholen und funktionsfähige Software schneller bereitzustellen.

Ein zentrales Merkmal der agilen Softwareentwicklung ist der Fokus auf Zusammenarbeit. Entwickler, Kunden und Stakeholder arbeiten eng zusammen. Entscheidungen werden nicht nur von oben getroffen, sondern entstehen gemeinsam im Team. Diese dynamische Arbeitsweise unterscheidet sich stark vom klassischen Wasserfallmodell, bei dem Projektphasen wie Analyse, Design, Entwicklung und Test streng nacheinander ablaufen.

Ob bei Start-ups oder in großen Unternehmen – agile Softwareentwicklung ist heute ein Standard in der IT-Branche. Sie steigert die Effizienz, verbessert die Qualität und erhöht die Zufriedenheit aller Beteiligten. Gerade in Projekten mit komplexen Anforderungen und hoher Veränderungsdynamik hat sich dieser Ansatz bewährt.

Grundleitsätze agiler Softwareentwicklung

Das Manifest für Agile Softwareentwicklung stellt ein Kernkonzept der agilen Methodik dar. In diesem Manifest werden vier wesentliche Werte formuliert, die für die Entwicklung von Software nach agilen Prinzipien essenziell sind:

- Individuen und Interaktionen statt Prozessen und Werkzeugen

- Funktionierende Software statt umfassender Dokumentation

- Zusammenarbeit mit dem Kunden statt Vertragsverhandlungen

- Reagieren auf Veränderungen statt dem Befolgen von Plänen

Agile Werte & Prinzipien

Diese Werte spiegeln sich auch in den zwölf Prinzipien wider, die im Manifest für agile Softwareentwicklung festgehalten sind:

- Unsere höchste Priorität ist die Zufriedenstellung des Kunden durch die frühzeitige und kontinuierliche Lieferung von nützlicher Software.

- Akzeptanz von Veränderungen im Kundenbedarf auch im späten Projektstadium als gegeben.

- Die Übergabe von funktionierender Software in kurzen Zyklen (in der Regel zwischen ein und vier Wochen) als wichtigste Maßeinheit des Fortschritts.

- Zusammenarbeit von Kunden und Entwicklern bei allen Aspekten des Projekts.

- Schaffung eines vertrauensvollen und produktiven Arbeitsumfelds durch die Förderung von individuellem Engagement.

- Bei der Übergabe der Software auf die Kommunikation durch funktionierende Systeme und nicht auf umfangreiche Dokumentation setzen.

- Messung des Fortschritts und der Qualität anhand der funktionierenden Software und nicht anhand von Plänen und Budgets.

- Regelmäßige, kurze Zusammenkünfte, um den Fortschritt des Projekts und die Anforderungen des Kunden zu besprechen und gegebenenfalls anzupassen.

- Selbstorganisation und Eigenverantwortung der Entwicklerteams bei der Umsetzung der Anforderungen.

- Ständige Reflexion des eigenen Arbeitsprozesses und seiner Verbesserung.

- Einsatz von Tools und Technologien, die die Bedürfnisse und Anforderungen des Projekts bestmöglich unterstützen.

- Regelmäßige Überprüfung des Projektfortschritts und Anpassung des Arbeitsansatzes entsprechend.

Das Wichtigste im Kürze

- ✅ Agile Softwareentwicklung ermöglicht flexible, schnelle und kundennahe Projektumsetzung.

- 🔄 Statt starrer Planung setzt Agile auf iterative Sprints und kontinuierliches Feedback.

- 🤝 Zusammenarbeit im Team und mit Kunden steht im Mittelpunkt – nicht nur Prozesse und Tools.

- 🧭 Scrum, Kanban und XP sind bewährte Frameworks für verschiedene Projekttypen.

- 📈 Regelmäßige Reviews und Retrospektiven sichern Qualität und fördern Verbesserungen.

- 💡 Agile Methoden eignen sich besonders bei komplexen oder dynamischen Projekten.

- 🚀 Unternehmen profitieren durch kürzere Time-to-Market, höhere Qualität und zufriedene Nutzer.

Entstehung und Grundlagen der agilen Softwareentwicklung

Die agile Softwareentwicklung entstand Anfang der 2000er-Jahre als Antwort auf starre und ineffiziente Projektstrukturen. 17 erfahrene Entwickler trafen sich 2001 in Utah (USA), um bessere Wege der Softwareentwicklung zu diskutieren. Ergebnis dieses Treffens war das sogenannte Agile Manifest – ein Dokument, das bis heute als Grundlage agiler Arbeit gilt.

Im Manifest stehen vier zentrale Werte im Fokus:

- Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge

- Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation

- Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung

- Reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans

Ergänzt werden diese Werte durch zwölf Prinzipien, die unter anderem kurze Release-Zyklen, tägliche Teamabstimmungen, kontinuierliche Verbesserung und nachhaltige Entwicklung fördern.

Der entscheidende Paradigmenwechsel liegt darin, dass agile Methoden Veränderung als Normalzustand ansehen – nicht als Problem. Während klassische Modelle Veränderungen als Risiko betrachten und vermeiden wollen, integrieren agile Ansätze sie bewusst in den Prozess. Das führt zu kürzeren Entwicklungszyklen, besseren Ergebnissen und zufriedeneren Kunden.

Heute ist agiles Arbeiten nicht nur auf Softwareprojekte beschränkt. Auch in Marketing, HR und Produktentwicklung greifen Unternehmen zunehmend auf agile Prinzipien zurück. Das Agile Manifest hat damit eine neue Ära der Projektarbeit eingeläutet – weg vom starren Plan, hin zur lebendigen Entwicklung.

Was sind die Vorteile agiler Softwareentwicklung?

Insgesamt bietet agile Softwareentwicklung viele Vorteile gegenüber traditionellen Methoden.

- Sie führt zu schnelleren Lieferzeiten und besseren Ergebnissen.

- Die iterative und inkrementelle Vorgehensweise ermöglicht es, schnell auf Veränderungen und Anpassungen zu reagieren.

- Das engere Verhältnis mit dem Kunden führt zu einer höheren Qualität und Zufriedenheit der Anwender.

- Die agilen Werte und Prinzipien fördern die Zusammenarbeit und den Dialog innerhalb des Teams, was die Motivation und Effektivität der Entwickler erhöht.

- Agile Softwareentwicklung bietet eine flexible und anpassungsfähige Vorgehensweise, die sich an die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens und des Projekts anpassen lässt.

- Agile Methoden können dazu beitragen, Risiken und Kosten im Software-Development-Prozess zu minimieren.

- Agile Softwareentwicklung kann dazu beitragen, die Kundenbeziehungen zu stärken und die Zufriedenheit der Anwender zu erhöhen.

Agile Methoden in der Softwareentwicklung

Agile Softwareentwicklung ist kein starres Konzept, sondern umfasst verschiedene Methoden. Jede davon bietet eigene Werkzeuge, Prozesse und Schwerpunkte – abhängig von den Anforderungen eines Projekts oder Unternehmens.

Zu den bekanntesten Methoden gehören:

- Scrum: Ideal für Teams mit klaren Rollen. Es basiert auf festen Zyklen (Sprints), regelmäßigen Meetings und definierten Aufgaben wie dem Product Backlog.

- Kanban: Visualisiert Arbeitsprozesse in Spalten (z. B. To Do, In Progress, Done). Ziel ist es, Work-in-Progress zu begrenzen und Engpässe sichtbar zu machen.

- Extreme Programming (XP): Fokus auf technische Exzellenz. Methoden wie Pair Programming, Test-Driven Development oder Continuous Integration stehen im Mittelpunkt.

- SAFe (Scaled Agile Framework): Für große Organisationen mit mehreren Teams, die agile Prozesse skalieren wollen.

Hier ein kurzer Überblick in Tabellenform:

| Methode | Fokus | Beste Einsatzgebiete |

|---|---|---|

| Scrum | Rollen, Sprintplanung | Entwicklungsprojekte mit Teamstruktur |

| Kanban | Visualisierung, Flow | Wartung, Support, kontinuierliche Arbeit |

| XP | Code-Qualität, Tests | Technisch anspruchsvolle Projekte |

| SAFe | Skalierung agiler Teams | Konzerne, große IT-Programme |

Je nach Projektgröße, Teamdynamik und Zielsetzung kann eine dieser Methoden – oder eine Kombination – die passende Lösung sein. Wichtig ist, dass die gewählte Methode zum Unternehmen passt und regelmäßig reflektiert wird.

Agile Softwareentwicklung mit Scrum

Scrum ist die wohl bekannteste Methode innerhalb der agilen Softwareentwicklung. Sie eignet sich besonders für Projekte mit sich ändernden Anforderungen, in denen enge Zusammenarbeit und kontinuierliches Feedback gefragt sind. Das Framework definiert klare Rollen, feste Artefakte und regelmäßig stattfindende Meetings, um Struktur und Flexibilität zu vereinen.

Die drei Scrum-Rollen sind:

- Product Owner: Verantwortlich für das Produktziel und die Priorisierung im Product Backlog.

- Scrum Master: Unterstützt das Team bei der Einhaltung agiler Prinzipien, moderiert Meetings und beseitigt Hindernisse.

- Entwicklerteam: Interdisziplinäres Team, das die Umsetzung der Anforderungen übernimmt – selbstorganisiert und eigenverantwortlich.

Scrum-Artefakte sorgen für Transparenz:

- Product Backlog: Liste aller Anforderungen an das Produkt.

- Sprint Backlog: Auswahl an Aufgaben für den nächsten Sprint.

- Inkrement: Das funktionsfähige Ergebnis nach jedem Sprint.

Regelmäßige Scrum-Meetings strukturieren den Arbeitsalltag:

- Sprint Planning: Gemeinsame Zieldefinition und Aufgabenauswahl.

- Daily Scrum: 15-minütiges tägliches Meeting zur Synchronisierung.

- Sprint Review: Vorstellung und Feedback zum Ergebnis.

- Retrospektive: Analyse der Zusammenarbeit und Ableitung von Verbesserungen.

Scrum ermöglicht es Teams, strukturiert, aber flexibel zu arbeiten. Durch die enge Abstimmung im Team und mit Stakeholdern können Anforderungen schnell umgesetzt und Fehler frühzeitig erkannt werden. Besonders im Softwareumfeld ist Scrum zu einem etablierten Standard geworden.

Beispiel aus der Praxis: Agile Softwareentwicklung im Einsatz

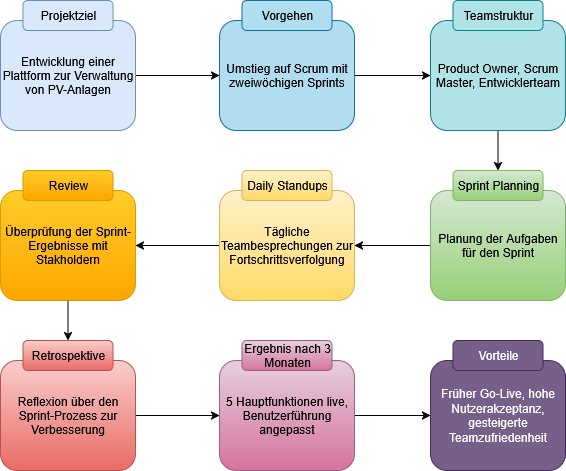

Ein mittelständisches Unternehmen aus dem Energiesektor beauftragte ein Team mit der Entwicklung einer Plattform zur Verwaltung von PV-Anlagen. Die Anforderungen waren noch nicht vollständig geklärt, doch der Zeitdruck hoch. Statt einem Wasserfall-Ansatz entschied sich das Team für agile Softwareentwicklung mit Scrum.

In zweiwöchigen Sprints wurden einzelne Funktionsmodule wie Benutzerverwaltung, Datenimport und Auswertungen entwickelt. Der Product Owner stand im engen Austausch mit der Fachabteilung und priorisierte regelmäßig neue Anforderungen im Backlog. Das Entwicklerteam nutzte Daily Standups zur Koordination, während der Scrum Master Impediments wie Tool-Probleme oder fehlende Datenquellen löste.

Nach jedem Sprint präsentierte das Team die Ergebnisse im Review, was frühzeitig Feedback ermöglichte. So wurde beispielsweise die Benutzerführung nach dem zweiten Sprint komplett überarbeitet – noch bevor sie in der Breite entwickelt wurde. Die Retrospektiven halfen dem Team, das Onboarding neuer Entwickler zu verbessern und die Testabdeckung kontinuierlich zu steigern.

Das Ergebnis: Die Plattform ging drei Wochen früher als geplant live – mit stabilen Kernfunktionen und hoher Nutzerakzeptanz. Die agile Vorgehensweise ermöglichte nicht nur schnellere Entwicklung, sondern auch bessere Abstimmung mit dem Fachbereich. Dieses Praxisbeispiel zeigt, wie agile Softwareentwicklung konkret und erfolgreich umgesetzt werden kann.

Agile vs. klassische Softwareentwicklung (Wasserfall-Modell)

Agile Softwareentwicklung unterscheidet sich grundlegend vom klassischen Wasserfall-Modell. Während der Wasserfall-Ansatz klar definierte Phasen mit festen Übergabepunkten vorsieht (Analyse → Design → Entwicklung → Test → Betrieb), ist Agile flexibel und inkrementell.

Hier ein übersichtlicher Vergleich:

| Kriterium | Wasserfall-Modell | Agile Softwareentwicklung |

|---|---|---|

| Planung | Umfassend am Anfang | Iterativ und anpassbar |

| Änderungen | Kaum vorgesehen | Jederzeit möglich |

| Kundenbeteiligung | Gering, meist nur zu Beginn/Ende | Laufend, z. B. im Review |

| Entwicklungsphasen | Strikt getrennt | Parallel und überlappend |

| Ergebnislieferung | Am Ende des Projekts | Inkrementell in kurzen Zyklen |

| Fehlererkennung | Spät im Prozess | Früh durch Feedback |

Agile ist besonders dann sinnvoll, wenn sich Anforderungen während des Projekts ändern können oder noch nicht vollständig definiert sind. Klassische Modelle hingegen bieten sich an, wenn der Projektumfang klar und unveränderlich ist – etwa bei Regulierungsprojekten oder Infrastrukturvorhaben.

Agile Softwareentwicklung im Unternehmen einführen

Die Einführung agiler Methoden in einem Unternehmen ist mehr als nur ein Methodenwechsel – sie erfordert ein Umdenken in Prozessen, Verantwortung und Kommunikation. Trotzdem kann der Einstieg mit einigen klaren Maßnahmen gelingen.

Quick Wins für den Start:

- Ein kleines Pilotprojekt auswählen: So kann das Team Erfahrungen sammeln, ohne Risiko für das Gesamtsystem.

- Schulungen und Workshops anbieten: Besonders wichtig für Product Owner, Scrum Master und Führungskräfte.

- Scrum-Board oder Kanban-Board einführen: Für erste Visualisierungen und Transparenz.

- Daily Meetings starten: Kurze tägliche Absprachen fördern Selbstorganisation und Verantwortungsübernahme.

Auch Tool-Unterstützung spielt eine wichtige Rolle – z.B. mit Jira, Trello oder Azure DevOps. Wichtig ist aber vor allem: Agile funktioniert nicht ohne Kulturwandel. Vertrauen, Fehlerakzeptanz und iteratives Lernen müssen aktiv gefördert werden – auch von der Unternehmensführung.

FAQ

1. Wie unterscheidet sich Agile von traditionellen Entwicklungsmethoden wie dem Wasserfallmodell?

Der zentrale Unterschied zwischen agiler Softwareentwicklung und klassischen Methoden wie dem Wasserfallmodell liegt im Umgang mit Planung, Feedback und Veränderungen. Während beim Wasserfallmodell der gesamte Projektablauf von Anfang bis Ende strikt durchgeplant wird – mit fixen Phasen wie Anforderungsanalyse, Design, Programmierung und abschließendem Test – verfolgt Agile einen flexiblen, schrittweisen Ansatz.

In einem agilen Projekt wird das Produkt in kurzen Iterationen entwickelt. Nach jeder dieser Phasen kann Feedback eingeholt und das Ergebnis überprüft werden. Das bedeutet: Änderungen sind nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. So kann ein Team viel besser auf neue Erkenntnisse oder sich wandelnde Anforderungen reagieren. Beim Wasserfallmodell hingegen sind solche Anpassungen mit viel Aufwand, Zeitverlust und Kosten verbunden – da Änderungen meist erst am Ende auffallen.

2. Welche agilen Frameworks (z. B. Scrum, Kanban, Extreme Programming) sind für welche Projekttypen geeignet?

Nicht jedes agile Framework passt zu jedem Projekt. Scrum, Kanban oder Extreme Programming (XP) haben jeweils ihre Stärken und eignen sich je nach Ziel, Teamgröße und Komplexität für unterschiedliche Einsatzszenarien.

Scrum eignet sich besonders für Projekte mit klarer Zielsetzung, aber wechselnden Anforderungen – etwa bei der Entwicklung neuer Produkte. Es bietet eine feste Struktur mit Rollen wie Product Owner und Scrum Master, Sprintzyklen und klar definierten Meetings. Wenn du ein fokussiertes Entwicklerteam hast und regelmäßig funktionierende Zwischenstände liefern willst, ist Scrum oft die erste Wahl.

Kanban dagegen ist perfekt für Umgebungen mit kontinuierlichem Arbeitsfluss – etwa bei Supportteams oder Wartungsarbeiten. Es verzichtet auf feste Sprintlängen und erlaubt eine hohe Flexibilität bei wechselnden Prioritäten. Die Visualisierung von Aufgaben auf einem Board macht Engpässe schnell sichtbar und verbessert die Zusammenarbeit.

Extreme Programming (XP) ist besonders dann sinnvoll, wenn technische Exzellenz im Fokus steht – etwa bei sicherheitskritischer Software oder sehr komplexen Systemen. Pair Programming, Testgetriebene Entwicklung und kontinuierliche Integration sind hier wichtige Bausteine.

Je nach Teamstruktur, Projektziel und Organisationskultur kann auch eine Kombination dieser Methoden sinnvoll sein. Wichtig ist, dass das gewählte Framework nicht nur eingeführt, sondern auch verstanden und gelebt wird.

3. Wie kann die Effektivität agiler Prozesse gemessen und kontinuierlich verbessert werden?

Agile Softwareentwicklung lebt vom Prinzip der ständigen Verbesserung. Damit das funktioniert, müssen Teams regelmäßig überprüfen, wie effektiv ihre Prozesse sind – und was sie besser machen können. Dabei geht es nicht nur um reine Geschwindigkeit, sondern auch um Qualität, Teamdynamik und Kundenzufriedenheit.

Eine häufig genutzte Messgröße ist die sogenannte Velocity – also wie viele Aufgaben oder Story Points ein Team in einem Sprint abschließen konnte. Auch Lead Time und Cycle Time sind hilfreich: Sie zeigen, wie lange es dauert, bis eine Aufgabe von der Idee bis zur Umsetzung fertiggestellt wird. Je kürzer diese Zeiten, desto effizienter arbeitet das Team – vorausgesetzt, die Qualität stimmt.

Apropos Qualität: Auch die Fehlerquote (z. B. Anzahl der Bugs nach einem Release) oder das Feedback der Nutzer sind wichtige Indikatoren. Kundenzufriedenheit lässt sich z. B. durch Umfragen oder Nutzerstatistiken messen.

Noch entscheidender als die Zahlen ist aber die regelmäßige Reflexion: In sogenannten Retrospektiven besprechen Teams nach jedem Sprint, was gut lief und wo es hakt. Diese Rückschau ist der Kern agiler Verbesserung. Sie hilft, Prozesse zu optimieren, Blockaden zu beseitigen und die Zusammenarbeit stetig weiterzuentwickeln.

Gleich mehr Infos erhalten ✍️

Das könnte Dich auch interessieren:

- Software entwickeln lassen leicht gemacht

- Web-Entwicklung: Was ist das überhaupt?

- Effiziente Produktion: Wie Digitalisierung und Cloud-Computing dein Unternehmen wettbewerbsfähig machen

- Die perfekte Vorgehensweise bei der Softwareentwicklung - Tipps und Tricks für ein erfolgreiches Projekt

- Georg Ungerböck im Portrait